Air Yang Tak Lagi Pulang

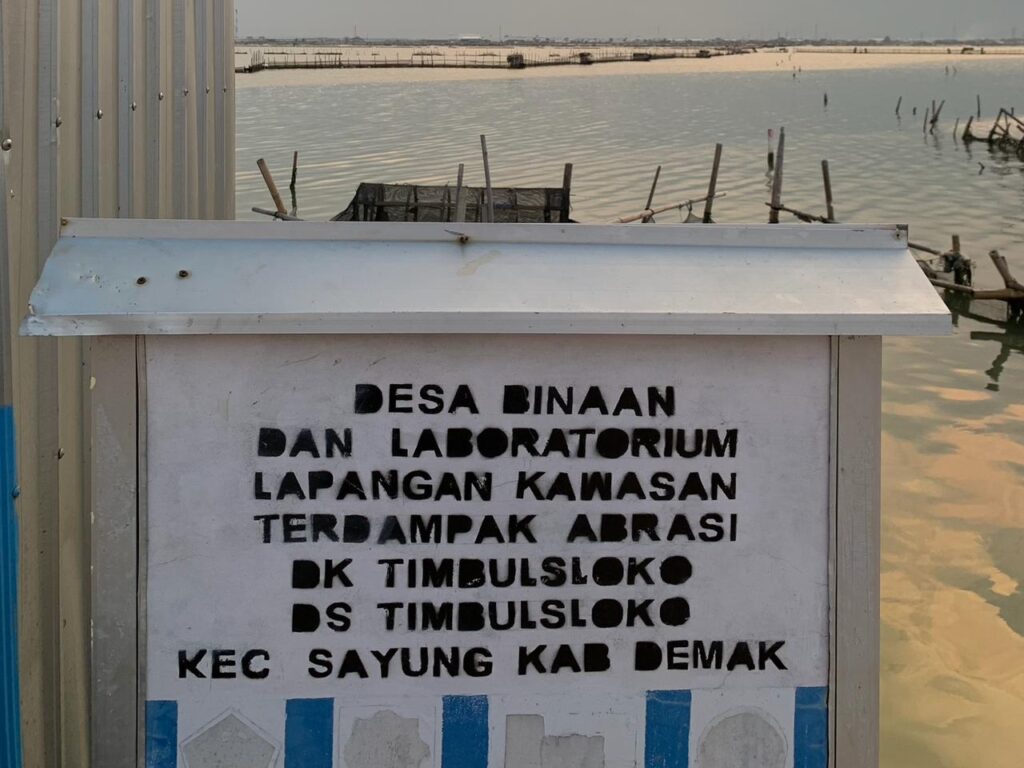

Demak, Justisia.com – Siang itu, sinar matahari di Kabupaten Demak, Jawa Tengah, jatuh tepat di atas jalan kayu yang basah, berderit setiap kali dipijak “krek… krek…”. Untuk menelusuri desa ini, satu-satunya cara adalah berjalan di atas papan kayu dan batang bambu sepanjang hampir dua kilometer lebih. Jalur sempit itu menjadi urat kehidupan yang menghubungkan rumah-rumah di tengah laut yang telah menelan pemukiman. Di kiri kanan, air asin membentang sejauh mata memandang. Tak ada lagi pematang sawah atau daratan tempat anak-anak bermain. Rumah-rumah panggung berdiri di atas bangunan lama, lapisan kehidupan yang kini tenggelam di bawah air.

Timbulsloko, yang dulu subur dengan sawah dan kebun, kini hidup sepenuhnya di atas laut. Sekitar 90 kepala keluarga menggantungkan hidup dari hasil tangkapan laut. Pagi hingga siang, perempuan seperti Miyah mencari kerang dan udang; malam hari, suami mereka melaut mencari tiram. Setelah kembali, para perempuan masih harus menjemur hasil tangkapan, memasak, mencuci, dan mengurus anak-anak di rumah panggung yang nyaris tak pernah kering.

“Kalau robnya tinggi, bisa sampai sehidung, saya gak bisa nyari kerang, udang, atau ikan,” ujar Miyah, nelayan perempuan asal Desa Timbulsloko,saat ditemui kru LPM Justisia di halaman rumah panggungnya yang sangat dekat dengan laut, Minggu (14/9).

Setiap hari, ia mendayung perahu kecil dari drum dan papan kayu, menantang ombak untuk mencari kerang di antara genangan rob yang tak kunjung surut. Sejak pagi, sekitar pukul enam, Miyah sudah berangkat ke laut. Ketika kembali menjelang siang, embernya hanya berisi kerang-kerang kecil bercampur lumpur, dua ekor udang, dan dua rajungan yang tersangkut.

“Sekarang udang sama rajungan jarang, ndhuk. Dulu masuk sendiri ke area tangkap, sekarang harus dicari jauh-jauh. Kalau cuma dapat satu kilo, pengepul gak mau beli,” katanya lirih,

Selain melaut Miyah harus membagi waktu untuk mengurus rumah tangganya, karena disamping bekerja sebagai nelayan perempuan Miyah tetaplah ibu rumah tangga yang harus siap siaga mengrus rumah, anak, dan suaminya.

“Kalau terus melaut juga nggak kuat, harus ngurus anak sekolah, urusan dapur, jadi melautnya disesuaikan. Tapi kalau gak melaut, gak makan,” tutur Miyah.

Bagi Miyah, air laut adalah sumber hidup sekaligus ancaman yang perlahan menelan tempat tinggalnya. Namun ketika berbicara tentang penyebab keadaan ini, ia tidak langsung menyalahkan perubahan iklim.

“Kata orang-orang, ini karena iklim, tapi setelah tol itu dibangun, arus air jadi lain. Laut makin deras ke sini, tangkapan makin susah. Kami bingung, ini salah angin atau salah orang.” ujarnya pelan.

Selama bertahun-tahun, wilayah pesisir Jawa Tengah disebut sebagai “korban krisis iklim.” Narasi itu diulang terus dari pidato pejabat hingga laporan kebijakan. Namun bagi warga seperti Miyah, kenyataan di lapangan tidak sesederhana itu. Rob, abrasi, dan tenggelamnya rumah memang nyata, tetapi di balik gelombang itu, ada keputusan manusia yang ikut mengubah arah laut salah satunya proyek Tol Tanggul Laut Semarang Demak (TTLSD) yang menggeser arus air dan menutup akses nelayan terhadap laut terbuka.

Taslim, nelayan dari Timbulsloko yang istrinya juga bekerja sebagai salah satu nelayan perempuan di Timbulsloko menyampaikan hal serupa.

“Kalau orang bilang ini semua karena TTLSD, saya marah, karena sebelum ada TTLSD pun kami sudah kena abrasi. Tapi kalau dibilang TTLSD memperparah, saya setuju sekali, apalagi adanya proyek ini minim sosialisasi.” ujarnya saat ditemui oleh kru LPM Justisia di rumahnya pada Minggu (14/9).

Kata-kata Taslim mempertegas bahwa bencana di pesisir tidak berdiri sendiri. Ada irisan antara krisis iklim dan kebijakan pembangunan yang tidak memihak warga. Ketika negara berlindung di balik narasi “adaptasi” dan “ketahanan”, mereka yang hidup di garis depan perubahan justru kehilangan ruang hidupnya.

Krisis di pesisir ini bukan lagi sekadar tentang cuaca yang berubah, melainkan tentang keadilan yang retak. Ketika pembangunan berdiri atas nama penyelamatan, suara nelayan perempuan seperti Miyah tenggelam dalam narasi besar yang tidak pernah memberi ruang untuk bertanya: siapa sebenarnya yang diselamatkan?

Narasi Yang Dipaksakan

Proyek Tol Tanggul Laut Semarang-Demak (TTLSD) seolah menjadi jawaban besar atas bencana iklim yang menenggelamkan pesisir utara Jawa Tengah. Pemerintah menyebutnya “tameng raksasa” yang akan melindungi ribuan rumah dari rob, menyelamatkan ekonomi pesisir, dan menjadi simbol keberhasilan adaptasi terhadap perubahan iklim. Masuk dalam daftar Proyek Strategis Nasional melalui Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020, TTLSD dibangun sepanjang 27 kilometer dari Kota Semarang hingga Kabupaten Demak.

Tanggul dibangun dengan narasi ganda pertahanan pesisir sekaligus penggerak ekonomi. Pembangunan ini disebut-sebut akan melindungi lebih dari 1.600 hektar wilayah dari genangan air laut. Namun di balik retorika penyelamatan itu, ada kenyataan lain yang jarang muncul dalam konferensi pers dan laporan resmi laut yang semakin masuk ke pemukiman, arus yang berubah arah, dan kehidupan warga yang makin terhimpit.

Narasi “krisis iklim” seolah menjadi mantra yang tidak terbantahkan. Ia diulang dalam setiap dokumen, berita, dan pidato pejabat: bahwa air yang datang adalah konsekuensi alam, dan pembangunan tanggul adalah solusi rasional. Tapi di Timbulsloko dan Bedono dua desa di Kabupaten Demak yang menjadi saksi hidup perubahan pesisir warga melihat sesuatu yang lebih kompleks dari sekadar cuaca dan pasang surut.

Namun bagi Laksmi, Ketua Kelompok Nelayan Perempuan Timbul Berkah di Desa Timbulsloko, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, kenyataannya tidak sesederhana itu.

“Iklim memang berubah, Tapi sejak ada tanggul itu, laut seperti kehilangan jalannya. Airnya muter ke sini, rob tambah sering. Jadi bukan cuma iklim yang bikin begini.” kata Laksmi, Ketua Kelompok Nelayan Timbul Berkah, saat ditemui di rumahnya pada Minggu (14/9).

Laksmi tidak bicara teori, ia bicara dari pengamatan sehari-hari. Air yang dulu mengalir ke laut kini berputar balik, menabrak dinding rumah, menenggelamkan lantai yang dulunya berubin, dan membuat udang, ikan, serta kepiting enggan lagi masuk ke perairan sekitar. Rumah-rumah di Timbulsloko tak pernah benar-benar ditinggalkan. Warga justru membangun rumah panggung di atas rumah lama mereka lapis demi lapis setiap kali air naik. Setiap tiang kayu yang mereka pasang bukan sekadar upaya bertahan, tapi bentuk perlawanan sunyi terhadap perubahan yang datang tanpa pilihan.

Perubahan arus laut sejak tanggul dibangun telah mengubah wajah kampung, menyulapnya menjadi labirin air asin yang terus bergerak tanpa arah pasti. Sebelum proyek itu datang, warga masih bisa mendapatkan hasil laut seperti ikan, udang, dan kepiting di dekat rumahnya. Kini, perahu-perahu dari kayu dan drum harus sering berpindah posisi, mencari celah di antara lumpur dan serpihan sampah yang tersangkut karena aliran air tertahan.

Bagi Laksmi, apa yang mereka hadapi bukan semata krisis iklim. Iklim yang berubah memang membawa air lebih tinggi, tapi keputusan manusia telah membuatnya kehilangan arah. Di sini, krisis iklim dan pembangunan berjalan berdampingan: saling memperparah, saling menenggelamkan hak-hak yang mestinya dilindungi. Yang merenggut ruang hidup warga bukan hanya laut yang naik, tapi juga kebijakan yang datang tanpa mendengarkan suara mereka.

“Sebelum tol itu dibangun, arus lautnya masih biasa,” lanjut Laksmi, Sekarang arusnya aneh, ikan makin susah, Katanya proyek ini buat melindungi kami, tapi malah bikin air makin deras ke rumah. Kami percaya krisis iklim tidak berdiri sendiri.” ungkapnya.

Krisis iklim memang nyata suhu meningkat, curah hujan ekstrem, dan air laut naik. Tetapi di pesisir Semarang-Demak, warga tahu bahwa kerusakan tidak hanya datang dari langit, melainkan juga dari darat. Proyek TTLSD, yang dibangun atas nama adaptasi, justru memperparah ketidakseimbangan antara laut dan daratan. Urukan tanah untuk pembangunan tanggul menutup jalur alami air, mengubah arah arus laut, dan mempercepat abrasi di beberapa titik. Bagi nelayan yang hidup dari laut terutamanya nelayan perempuan, perubahan kecil pada arus bisa berarti hilangnya sumber penghidupan.

“Sekarang hasil tangkapan menurun. Lautnya makin dekat, tapi rezekinya makin jauh. Modal untuk umpan dua puluh ribu, tapi hasilnya lima puluh ribu saja. Sehari untung tiga puluh ribu, kadang kurang buat bahan dapur, sama nyekolahin anak” kata Laksmi lirih.

Sementara itu, Taslim, suami Laksmi yang juga bekerja sebagai nelayan, menyampaikan hal yang serupa.

“Kalau orang bilang ini semua karena TTLSD, saya marah, karena sebelum ada TTLSD, kami sudah kena abrasi. Tapi kalau dibilang TTLSD memperparah, saya setuju sekali.” ujarnya.

Bagi Taslim, proyek itu bukan penyebab tunggal, tapi pemicu baru dalam rantai kerusakan yang tak pernah selesai. Air yang dulu datang perlahan kini menekan lebih cepat, sementara hasil tangkapan terus menurun. Istrinya kini harus melaut lebih jauh, mencari kerang dan udang di air yang makin deras dan tak menentu.

Temuan di lapangan ini sejalan dengan hasil laporan Mongabay Indonesia berjudul “Solusi Semu Tol Tanggul Laut Atasi Rob Semarang-Demak” (8 April 2025). Dalam laporan tersebut, peneliti mencatat penutupan lima sungai yang dianggap jalur masuk air laut ke daratan ternyata tidak efektif menahan rob. Sebaliknya, konstruksi tanggul justru memperparah abrasi dan rob di wilayah pesisir di luar jalur tanggul termasuk Bedono dan Timbulsloko. Laporan yang sama juga mencatat adanya pembabatan mangrove seluas ±46 hektare di pantai utara Jawa, termasuk di area proyek TTLSD, yang berdampak serius terhadap ekologi pesisir.

Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Jawa Tengah menegaskan bahwa proyek Tol Tanggul Laut Semarang–Demak (TTLSD) justru memperparah kerentanan masyarakat pesisir karena hanya memindahkan masalah, bukan menyelesaikannya.

“Proyek tanggul laut ini hanya memindahkan masalah, bukan menyelesaikannya, karena tidak melibatkan partisipasi bermakna warga dan mengabaikan pendekatan berbasis ekosistem seperti rehabilitasi mangrove,” ujar Bagas Kurniawan, Staf Kampanye WALHI Jawa Tengah, dalam wawancara daring bersama kru LPM Justisia, Kamis (12/9).

Dampaknya terasa paling berat bagi nelayan perempuan yang menggantungkan hidup pada laut dangkal dan kawasan mangrove untuk mencari kerang, udang, serta kepiting. Ketika mangrove ditebang dan arus berubah, mereka kehilangan ruang hidup sekaligus pelindung alami dari gelombang. Mereka harus melaut lebih lama dengan perahu kecil, menanggung risiko lebih besar, dan tetap kembali ke rumah untuk memasak, mencuci, serta menjaga anak-anak di rumah yang saban hari terendam air.

Krisis ekologis yang dipicu pembangunan ini memperlihatkan bagaimana perempuan berada di garis depan kerentanan, tapi justru paling jarang diundang dalam perencanaan dan pengambilan keputusan. Ketika pembangunan berdiri atas nama penyelamatan, suara mereka tenggelam dalam narasi besar yang tidak mereka tulis.

Kerentanan serupa juga dialami Suminah, nelayan perempuan di Bedono Desa yang berbatasan dengan Timbulsloko, menghadapi kenyataan serupa. Setiap pagi ia mendayung perahu kecil dari kayu yang sudah sedikit lapuk menyusuri air yang kini semakin jauh dan lebih tak terduga.

“Yo piye, ndhuk… ibuk tetep kudu melaut sanajan panas nggegirisi Saiki ora iso santai-santai kaya biyen, amarga kudu luwih adoh nggoleki iwak (Ya bagaimana lagi, Nak… Ibu tetap harus melaut meski panas terik menyengat. Sekarang tidak bisa santai seperti dulu, karena harus semakin jauh mencari ikan),” ujarnya dalam bahasa Jawa saat ditemui kru LPM Justisia di rumahnya, Minggu (17/9).

Sebelum tanggul dibangun, Suminah bisa menunggu ikan dan udang masuk ke branjang alat tangkap sederhana dari bambu. Tapi kini, arus laut tidak lagi membawa hasil tangkapan ke tepi sama halnya dengan yang dialami warga Timbulsloko.

“Sak niki ibuk mboten saget branjang aruse mboten tekan mriki akibat tanggul,” (Sekarang Ibu sudah tidak bisa pakai branjang karena arusnya tidak sampai ke sini akibat tanggul),” tambahnya dalam bahahsa Jawa.

Ia kini menggunakan jaring berat, menariknya perlahan dari perahu yang ringkih. Ikan-ikan yang tertangkap pun kecil-kecil, sering kali harus dijemur menjadi ikan asin agar bisa dijual dengan harga lebih baik.

Setelah melaut, pekerjaan belum selesai. Ia masih harus menjemur ikan di teras rumah yang selalu lembap karena rob, sambil menahan suara truk proyek yang melintas di jalan tak jauh dari sana, ya rumah Suminah jaraknya sangat dekat dengen proyek TTLSD.

Dari Timbulsloko dan Bedono TTLSD tidak hanya membangun dinding beton, tapi juga batas antara negara dan rakyatnya, antara janji perlindungan dan kenyataan pengabaian. Di tengah semua itu, suara warga pesisir menjadi gema yang nyaris tak terdengar, berusaha melawan narasi besar yang lebih dulu diciptakan tanpa mereka.

Artikel Bagian 1

Penulis : Tim Redaksi LPM Justisia

Baca Bagian 2 Disini

Bekerja di Laut, Tercatat di Rumah: Ironi KTP Nelayan Perempuan

Baca Bagian 3 Disini

Suara Harapan Pemulihan Nelayan Perempuan