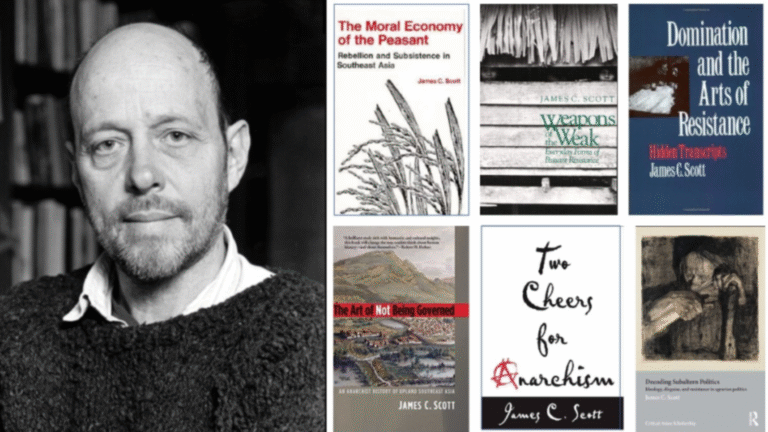

(Foto: Justisia)

Semarang, Justisia.com – Demonstrasi bukan sekadar turun ke jalan sambil berteriak. Ia adalah seni menyampaikan pesan, membentuk opini, dan menekan kebijakan. Tapi pertanyaannya: sudah efektifkah aksi-aksi mahasiswa akhir-akhir ini? Atau justru terjebak dalam pola lama yang mudah ditebak dan akhirnya diabaikan?

Refleksi Aksi: Apa yang Sering Gagal?

Demo hari ini terlalu sering ramai di jalan, tapi sepi dalam strategi. Tuntutan dilontarkan dengan semangat, tapi tanpa arah yang jelas. Publik jadi bingung, pemerintah apalagi. Aksi “Indonesia Gelap” misalnya, memprotes pemotongan anggaran pendidikan dengan ribuan massa, tapi setelah hari itu, tak ada tekanan lanjutan. Media pindah ke isu lain, dan kebijakan tetap jalan.

Kesalahan kita bukan pada keberanian turun ke jalan, tapi pada cara kita menekan. Tanpa framing yang kuat dan follow-up yang konsisten, demo hanya jadi peristiwa emosional dan hanya menjadi parade rutin yang dengan mudah diabaikan oleh kekuasaan. Musuh kita bukan cuma penguasa, tapi juga kita sendiri yang luput menyusun strategi.

Belajar dari Teori

Demo yang efektif bukanlah menjadi siapa yang paling rusuh, tapi tentang strategi. Menurut teori Resource Mobilization dari McCarthy & Zald (1977), keberhasilan gerakan ditentukan bukan oleh emosi massa, akan tetapi oleh akses ke sumber daya: organisasi, dana, relasi, dan media. Jika mahasiswa belum bisa mobilisasi aset ini seperti pertemuan publik, tim humas, jaringan LSM maka aksi kita hanya jadi gelombang sesaat.

Lebih lanjut, Political Opportunity Theory (Tilly, McAdam) menegaskan bahwa demo harus “tepat waktu pada titik tekanan”. Salah sasaran atau saat momentum politik lesu, demo bisa jadi sia-sia dan energi kita akan hilang tanpa adanya perubahan.

Ada lagi teori tentang 3.5% Rule dari Erica Chenoweth. Teori tersebut mengatakan jika aksi damai (nonviolent protests) melibatkan paling sedikit 3,5 % populasi, kemungkinan berhasilnya hampir 100 %.

Hal tersebut didapat penelitian Erica Chenoweth dari harvard Pada tahun 2017. Ia menemukan pola yang mengejutkan bahwa tidak pernah ada aksi damai (nonviolent protests) yang gagal setelah berhasil mengaktifkan setidaknya 3,5% dari populasi.

Jika kita hitung berdasarkan jumlah penduduk di Indonesia yang mencapai 284.438.800 jiwa pada 2025, kita memerlukan setidaknya 10 juta manusia yang turun ke jalan agar tuntutan kita bisa dikabulkan.

Tips Jitu Agar Teriakan Tak Sekadar Menggema di Jalanan

- Bangun Tim, Bukan Cuma Kerumunan: Teori Resource Mobilization menekankan bahwa massa tanpa struktur hanyalah keramaian. Aksi akan lebih terarah jika kita sebagai mahasiswa membentuk tim kecil dengan fungsi spesifik. Satu divisi pegang media sosial, satu lagi bertanggung jawab atas logistik, ada yang menyiapkan naskah orasi, dan satu tim khusus untuk komunikasi dengan media atau pejabat publik. Seperti halnya membagi tugas dalam organisasi kampus, tapi berorientasi pasa gerakan.

- Pilih Waktu dan Isu yang Tepat: Dalam Political Opportunity Theory, kekuasaan hanya bisa digoyang saat ia sedang goyah, misalnya ketika terjadi kontroversi nasional, kenaikan harga, atau skandal politik. Jika kita berdemo di tengah kondisi politik yang biasa saja. pesan kita akan mudah tenggelam.

- Gunakan Bahasa yang Dipahami Publik: Kita sering berbicara soal oligarki, liberalisasi, atau pasal karet. Tetapi tidak semua pendengar kita paham akan hal tersebut. Lebih efektif jika kita mengubah istilah “komersialisasi pendidikan” menjadi “kuliah makin mahal, tapi kampus makin miskin”. Kalimat semacam ini akan lebih mudah dikutip media dan mudah menjangkau msyarakat luas.

- Follow Up Lanjutan: Demonstrasi tanpa tindak lanjut ibarat mengetuk pintu, lalu pergi sebelum ada jawaban. Setelah aksi, buat petisi daring yang bisa ditandatangani publik. Susun surat terbuka ke DPR atau menteri, lalu umumkan bahwa kita minta audiensi terbuka. Gerakan yang menyatu dengan proses formal akan terlihat lebih serius dan sulit diabaikan.

- Jalin Kolaborasi Antar Elemen: Jangan ragu menggandeng elemen masyarakat lain seperti komunitas guru, pedagang kaki lima, atau bahkan ibu-ibu PKK yang terdampak kebijakan. Ajak mereka untuk hadir atau sekadar mendukung secara simbolik. Ketika aksi mahasiswa melibatkan suara rakyat dari berbagai latar, ia tak lagi dianggap elit kampus, tapi representasi keresahan bersama.

- Hindari Kerusuhan: Kerusuhan yang kita timbulkan saat demo berlangsung tidak hanya mengakibatkan tindakan represif dari aparat. Namun juga dapat menjadi bumerang bagi demonstran untuk diframing media pro pemerintah untuk memenangkan opini publik. Hal ini pernah terjadi ketika demo buruh 1 Mei 2025 lalu.

Catatan Akhir

Pada intinya demonstrasi adalah tentang seni menyampaikan pesan, membentuk opini, dan menekan kebijakan. Fokus utama dari pergerakan adalah bagaimana pesan kita tersampaikan dengan baik, memenangkan opini publik dan juga mengubah kebijakan yang tidak sesuai.

Tentunya hal ini bukanlah hal mudah yang dapat diwujudkan dalam sekali konsolidasi. Edukasi mengenai esensi dan strategi demonstrasi yang berkelanjutan amat diperlukan supaya terbentuk ekosistem yang efektif.

Dalam menciptakan hal ini, bagi mahasiswa zaman sekarang terasa hampir mustahil. Di samping kebijakan kampus zaman sekarang yang sudah tidak pro lagi terhadap aktivisme, seperti pembatasan ketidakhadiran dan sistem lulus kejar tayang.

Aktivisme kini juga sedang sepi peminat. Belum lagi, atmosfer digital mendorong keterlibatan semu, berani bersuara di layar, namun absen di ruang nyata.

Karenanya, revitalisasi gerakan mahasiswa harus dimulai dari refleksi. Jika demonstrasi ingin tetap relevan, maka ia harus dihidupkan kembali sebagai gerakan intelektual yang berbasis data, terstruktur, dan terhubung dengan realitas sosial.

Penulis: Daviq Nuruzzuhal